くらしをつくる人NOTE

2024.11.1

澄んだ瞳

水田さんの作品をご覧になったお客様が「仏様の様な目をしている」とおっしゃったことがあってそれがとても記憶に残っています。

今回の取材で気が付いたこと。

それは作品の目と水田さんの目がとてもよく似ているということです。

金子「水田さんの作品は目が優しいなと思います。水田さんの優しさが瞳に宿っているかのようです」

水田さん

「自分が優しいかは置いといて(笑)。

目もこういう目を作りたいと思って作っているわけではないんですよ。納得がいくかどうかだけなんですけど。うまくいった眼差しをそういう風にとらえて頂けるのは嬉しいですね」

金子「本当に美しい目です」

水田さん

「一見、怖そうな作品なのに目が優しいから怖くないとよくおっしゃっていただきます」

金子「お客様に仏様の目の様に涼やかだとおっしゃる方がいて、はっとしました。水田さんは仏師になれるんじゃないかと思うくらいです」

水田さん 「目を入れないという方法もあるんですけどそうするとイキモノではなくモノになってしまうので、やっぱり目は入れたくなるんですよね。目は重要だなと思っています」

少年時代に見えていたもの

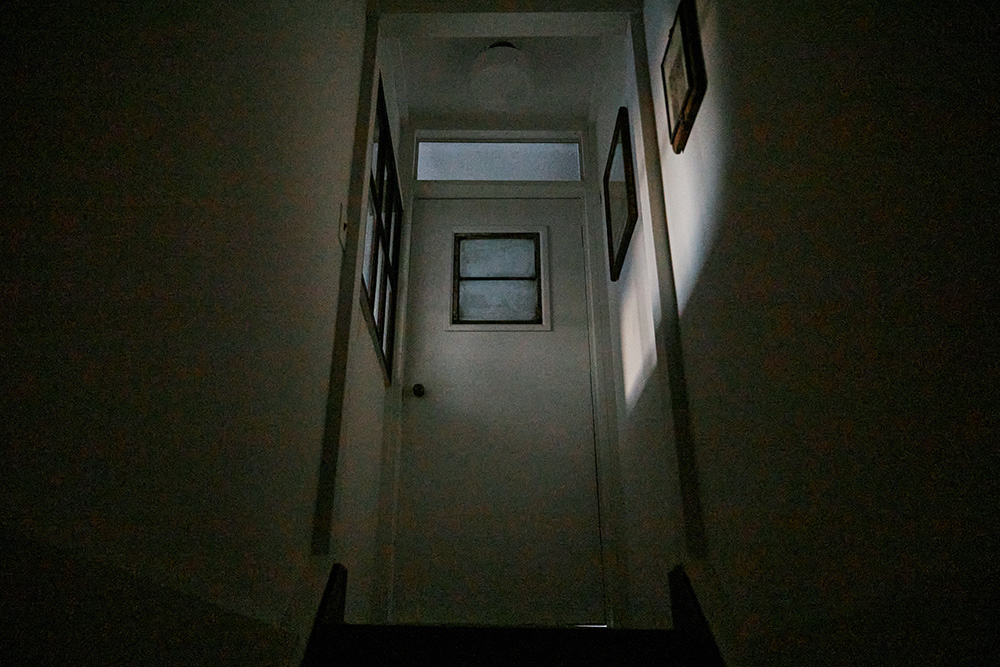

元々は水田さんのおじいちゃんとおばあちゃんが住んでいたお家。

この階段の先の扉を開くと水田さんの秘密の空間が広がります。

金子「水田さんの作品は水田さんが何かを何かに見立てることで命が吹き込まれていると思うのですが、その感覚は子供の頃からもあったのですか?」

水田さん

「ものとして何かを見立てるという感覚は子供の頃からあったわけではないですが例えば壁の染みが人の顔に見えるとかそういうことはありましたよね。

多分、みんな子供の頃はそういう感覚を持っていたと思うんです」

金子「確かにそうですね。天井の模様が動物に見えて怖いとか」

水田さん

「そうそう。自分の作品づくりはその感覚に近いと思うんです。自分の中だけに見えているものを他者が見えるように彫り進める感覚ですね。

でもそれを完璧に仕上げるわけでないので、虎に見える人もいれば犬に見える人もいるみたいなことでよいと思っています」

金子「顔の半分は流木のままだったりするところが見る人に想像する余白を残してくださっているように感じています」

水田さん 「安野光雅さんの “森の絵本” という本が子供の頃から大好きなんですよ。点描のような細かさで書かれた森の中に隠れている動物を見つけるという本で。今でもたまに見ているんですけど」

金子「水田さんは大人になってもそういった少年の心を持ち続けているところがすごいなあと思います。

純度の高さが作品のクオリティにそのまま影響しているのだろうなあと。

この蟹の甲羅のコレクションもまさに少年の心が残っている証拠ですよね。

自分のことを反省します。子供の頃は見えていたものが見えなくなっているなあと」

アートなのか?

水田さんとの出逢いが雨晴にとってのターニングポイントになったのは間違いありません。

いわゆる日用的な工藝を中心に扱う私たちがその延長にある「アート」として水田さんの作品を展示させて頂けることになり、新しい価値の創造に向けてチャレンジすることができるようになりました。

そういう意味でも水田さんには本当に感謝しています。

そんな水田さんにご自身の作品について伺うと「自分の作品をアートだと思ったことはないんですよ」とさらりとおっしゃいます。

水田さんらしい答えだなとも思いますがどういった想いをもって水田さんが作品を制作しているのかをここでお伺いしてみたいと思います。

金子「水田さんは作品に何かメッセージを込めているのですか?」

水田さん 「いや、それは無いんですよ。アートは本来そういうものだと思うのですが自分には無いんです。だから、アート作品を創っているという感覚がないんですよね。自分の中では本当にメッセージ性がなくて」

金子「そうなんですね」

水田さん 「悲しげなものは美しいと思いながら作っているだけなので、その中で何かを感じて欲しいということでは特にないのです。自分からすると自己紹介みたいなものなんですよ。僕はこれが好きなんです。みたいな感じです」

金子「(笑)そうなると、作品を創り続けるモチベーションや意味ってどこにあるんでしょうか?」

水田さん

「特にメッセージを伝えたいとかもないので。意味は無いんだろうなあと。社会的にも意味がないなって落ち込むことがよくありますね(笑)。

木がこういう感じに見えるから創っているというのが動機ですかね。気持ち悪いじゃないですか何となく見えているのにちゃんと見えないのが(笑)。だから見えるようにしたいなって思うし、見えてきた時に愉しいなって思うんで」

金子「創るのは愉しいですか?」

水田さん

「難しいですね。それがすごく愉しいという気持ちだけでやっている感じでもなくて。

必死なんですよ。なにかを形にしないといけないって。

展覧会を開催したいって言ってくださる方がいるのは原動力になっています。

逆に自分の内面に火種があるわけでもないので、動機が何かといわれると難しいですね」

金子「だから、お客様が作品に向き合いやすいのかもしれないですね。主張してくるわけではなく、一歩引いたような佇まいがあるからこそ、作品側に引き込まれていくような感覚が生まれるのかなと」

水田さん

「こないだカタールで開催された展覧会に出品した時に感じたんですけど、自分が悲しげなものが好きって思っている感覚って日本独自の “ワビサビ” 的なものなのかなって思っていたんです。でも人種も言語も文化も超えて伝わってびっくりしたし、とても嬉しかったんですよ。

“とてもポエティックでいいよねとか、奥にある悲しげな雰囲気がいいよね” っておっしゃってくださったんです」

金子「 “悲しいは美しい” は世界の共通言語なのですね。 表にはでないけど静かな強さがあるのが水田さんの作品の魅力だなと思っているんです。

実は自分も影がある世界観なので万人受けはしないのかなと思っていたんですが、うちのスタッフ皆がいいって言ってくれたのがとても意外だなとは思いました(笑)。

更に、KYO AMAHAREには世界各地から沢山のお客様がお見えになっています。 その方々がぐっと水田さんの作品に引き込まれているのを感じると、それは水田さんの作品の力なのだなあと思うんです」

水田さん 「それはありがたいことですね」